第一场:

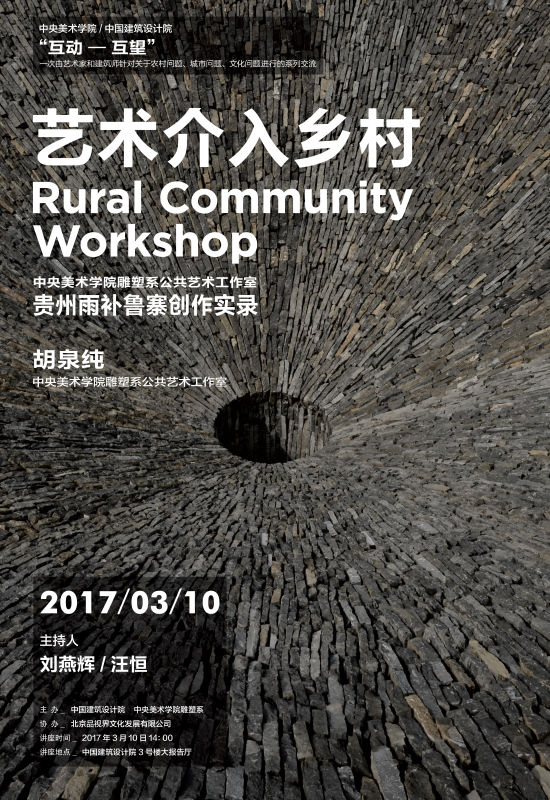

讲座题目:《艺术介入乡村》

主 讲 人:胡泉纯

主 持 人:刘燕辉|汪 恒

主讲人介绍:

现任职于:中央美术学院雕塑系公共艺术工作室主任

研究方向:公共艺术&空间设计

讲座时间:2017年3月10日14:00

讲座地点:中国建筑设计院3号楼大报告厅

主 办: 中国建筑设计院

中央美术学院雕塑系

协 办: 北京品视界文化发展有限公司

内容介绍:

艺术介入乡村——贵州雨补鲁村艺术创作实录

2016年4月雕塑系第五工作室以“艺术介入乡村”为题, 在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇雨补鲁寨开展了为期一个月的实地创作。

目前国内外已有的“乡村公共艺术节”及“艺术乡建”案例大多以乡村为场域背景,以艺术家和原住民为主体通过“艺术”介入手段吸引更多的社会关注达到“乡村复兴”,拯救业已凋蔽和“空心”的农村。但是,历史经验告诉我们,中国农村的历史与现状有其特殊的成因,想要改变中国农村和农民从来就不是一件容易的事,更何况是采用“艺术”这一手段。

如果我们不深刻分析农村的“前世今生”、不深入了解农民,依然以城里人、以艺术家的俯视姿态看待农村看待农民,按照惯常的思维直接沿用那些成功的案例及创作手法直接将“艺术”植入乡村,那最终,所谓的“艺术介入乡村”势必会成为一厢情愿的“强势介入”,我们给农村带来的不是“建设”而是“破坏”。同时,我们不得不反思,“艺术介入乡村”这一提法本身就充满悖论和疑虑。

因为,中国乡村大多数本身就具有优美的原生态自然景观,也具有丰厚的历史人文传统,悠久的农耕传统和当下现代文明的辐射影响使得农民的生产生活方式兼具传统和现代独特的双重属性,在这样的基本语境之下,乡村需要“艺术”介入吗?“艺术”介入的目的是“美化”吗?是“教化”吗?在乡村,艺术为谁而作?在“艺术介入乡村”的过程中艺术家应该保持什么样的姿态?艺术家怎样建立与农民的有效沟通?如果艺术家在城市公共空间从事艺术创作会受到城市管理部门的约束,那么艺术家在乡村的创作是否也会涉及到“边界”的问题?

如果我们在“艺术介入乡村”过程中忽视以上问题而只顾一路高歌猛进,必然会对原本就岌岌可危的乡村自然环境和残存的乡村传统文明再次造成不可逆的破坏。基于以上思考,雕塑系第五工作室艺术创作团队试图通过一个月的乡村艺术实践,以“艺术介入乡村”之名,做一次根植于本土、根植于当下农村现状的艺术“贴地飞行”创作尝试。

五工作室“艺术介入乡村”创作团队成员:曹磊、华成、张成浩、段可欣、周璇、缑晴徽、刘琛萍、孙博文、徐航伟、周振兴、姜嘉赫

艺术策划及指导:胡泉纯

中央美术学院雕塑系第五工作室

|